家づくりお役立ちコラム 新築 一覧

-

2026/01/26

平屋と二階建て、注文住宅を建てるならどっちが良い?

憧れる人が多い「平屋」の住まい、メリット・デメリット どっしりとした外観のフォルム、のびのびと横に広がる住空間、暮らしやすそうで素敵ですよね。二階建ての戸建てに住んでいる方のお話としてよく聞くことは、「2階は子供部屋と寝室のみで、子どもが巣立ってしまった後は、寝に行く以外はほぼ行かない」という声。わざわざ寝るためだけに2階へ行くというのも、足腰が弱くなると億劫になるはず。その点、平屋であれば、ワンフロアでの生活なので、いくつになっても不便なく生活できます。 平屋のメリット ・上下階をつなぐ階段移動が必要ないため、年をとっても室内の移動がラクにできる ・上階がないため、高天井の空間を設けやすい。 ・外壁塗装や修繕に伴う足場費用など、メンテナンス費を抑えられる。 平屋のデメリット ・1階に窓が多くなると、犯罪率が上がるため、防犯対策が必要。 ・窓から遠くなってしまう室内部分は暗くなりがちなので、採光に対する工夫が必要。 ・立地や窓の配置によって、通風が乏しくなる可能性がある。 ・建築費用が高くなる可能性がある。詳しくは後述の「平屋を新築するのは、高くつく?」にて。 二階建てのメリット・デメリット 二階建ての良いところは、限りある土地面積の中で十分な住空間+駐車場を確保しやすいことです。奈良県では、自家用車が一家に一台以上あるという場合も少なくありません。新しく宅地開発された分譲住宅では、2台駐車できるスペースが確保されている場合も多く見られます。そういった場合でも、家は大多数が2階建て。 車や人通りが多い道路に面した土地や隣家が接近している場合でも、リビングを2階に持ってくることで、プライバシーを確保しながら通風採光の優れた住まいをかなえることも可能です。 二階建てのメリット ・限られた敷地面積でも、縦に住空間を広げられる。 ・上階は外からの視線を遮り、プライバシーを確保しやすい。 ・採光・通風を室内に取り入れやすい。 二階建てのデメリット ・将来的に上下階の移動が億劫になる可能性がある。 ・外壁塗装などの際には足場を組む必要があり、メンテナンスに費用がかかる。 ・地震の際、二階部分は揺れを大きく感じやすい。 えっ??平屋を新築するのは、高くつく? まずは延床面積40坪の家を建設する場合に、必要となる土地の広さ=建築面積について。 二階建ての場合は、上下階に分けて住空間を確保できるので、20坪の広さがあればOK。 平屋の場合は、全て1階となるため40坪の広さが必要。 「もうすでに十分な土地がある」という方は安心ですが、土地から探す場合は、2階建ての倍となる建築面積を確保できる大きな土地を探す必要があります。土地が大きい分、購入価格は高くなりがちですが、奈良県内では地域によって、比較的広い土地を低価格で購入できる場合もあり、平屋を検討される方の後押しとなっているのかもしれません。 また、平屋は二階建てと比べて、基礎の広さ・屋根の面積が増えることで、建築費用が1.2~1.3倍になることが多いとされます。 基礎工事イメージ 屋根イメージ ※家づくり相談カウンター ナラタテ公式YouTube「平屋ってどう!?」より一部抜粋 まとめ 平屋も二階建ても、1から作り上げる注文住宅なら、それぞれのご家族の生活スタイルに合う、住まい手好みの住空間を作り上げることは可能です。雑誌「奈良すまい図鑑」の中でも、部屋中が明るくて眺望の良い平屋、「ゆくゆくは1階のみで生活できるように」といった要望を備えた2階建て住宅、どちらも登場しています。まずは、どんな暮らしがしたいかを明確にし、それは必ず平屋なのか?二階建てでもかなうのか?そのためにはどういった広さの土地が必要になるか、そしてその費用は??わからないことが多くて当然の新しい住まいについて、工務店に相談しながら進めるのもひとつの手段です。どの工務店へ行ったら良いのか迷ったときは、「家づくり相談カウンター ナラタテ」で聞いてみてくださいね。 特集ページでは、好評につき2本の平屋特集を掲載中です。特集①平屋でかなえる理想のライフスタイル、特集②【続】平屋でかなえる理想のライフスタイル、ぜひ参考にしてください! 特集①「平屋でかなえる理想のライフスタイル|奈良の工務店が提案する住まい 7邸」 特集②【続】平屋でかなえる理想のライフスタイル|奈良の工務店が提案する住まい 2邸 また奈良すまい図鑑シリーズでは、平屋の住まいのみをご紹介している雑誌「奈良で住む。平屋に住む。」を発行しています。ECショップから送料無料でご購入可能です。楽天市場「ナラノコト」、Yahoo!ショッピング「ナラノコト」。 2024年04月20日発行「奈良で住む。平屋に住む。」660円(税込)

-

2025/12/24

奈良でも、断熱は必要?を数値から考える~新築・リフォーム共通Q&A~

はい、家も家族も健康を保つためには断熱対策が必須です。 断熱とは、家の中と外の温度差を少なくすること 熱は、温かいところから冷たいところへ移動する性質があります。そのため断熱が不十分だと、夏は冷房をつけても外からあたたかい熱が入り、冬は暖房をつけても熱がすぐに外へ逃げていきます。家の中で心地よく過ごせないことや、光熱費がかさむだけでなく、家の中の温度差によってヒートショックが起きるといった健康リスクも高まります。 ひともペットも暖かい家が過ごしやすい 「家のあたたかさ・涼しさをどの程度キープできるか」を数値化して区分したのが、断熱等性能等級です。「住宅性能表示制度」の評価項目のひとつで、「住宅の品質確保の促進等に関する法律」に基づき定められた「日本住宅性能表示基準」に沿って、第三者機関(近畿地方整備局長の登録を受けた住宅性能評価機関)が評価を行います。現在の最高等級は「7」、2025年4月からはすべての新築住宅で等級4以上が義務化となっています。等級が大きいほど性能が高く、少ないエネルギーで快適に暮らせて、健康面の安心が高まります。 奈良県で求められる断熱のレベル 日本は縦に細長く、地域により気候が大きく異なります。そのため、断熱等性能等級が同じ等級でも、建築する地域ごとに求められる外皮性能( UA値とηAC値(イータ・エー・シー ち))の基準値が変わります。 地域区分は、日本の国全体が気候条件で1〜8地域に分けられており、一番寒い北海道は「1」や「2」。温暖な沖縄は「8」。南北に長い奈良県は、北部は比較的温暖、南部は寒さが厳しいため、4つの区分に分かれます。 【地域区分 奈良県】 地域区分 市町村名 3 野迫川村 4 奈良市(旧都祁村に限る)、五條市(旧大塔村に限る)、曽爾村、御杖村、黒滝村、天川村、川上村 5 生駒市、宇陀市、山添村、平群町、吉野町、大淀町、下市町、十津川村、下北山村、上北山村、東吉野村 6 奈良市(旧都祁村を除く)、大和高田市、大和郡山市、天理市、橿原市、桜井市、五條市(旧大塔村を除く)、御所市、香芝市、葛城市、三郷町、斑鳩町、安堵町、川西町、三宅町、田原本町、高取町、明日香村、上牧町、王寺町、広陵町、河合町 【断熱等性能等級の基準値 地域区分3~6】 等級 地域区分 3 4 5 6 等級7 UA 0.20 0.23 0.26 0.26 ηAC 3.0 2.8 等級6 UA 0.28 0.34 0.46 0.46 ηAC 3.0 2.8 等級5 UA 0.5 0.6 0.6 0.6 ηAC 3.0 2.8 等級4 UA 0.56 0.75 0.87 0.87 ηAC 3.0 2.8 断熱性能の重要性はさらに高まり、2030年には等級5が最低等級になる予定です。熱エネルギーは目に見えませんが、快適さ・健康・家計・環境すべてに影響します。暖かく、涼しく、心地よく長く暮らすために、断熱性能が高い家づくりは重要です。

-

2025/11/21

やったほうが良いの?地鎮祭・上棟式・竣工式といった建築三大儀式

新しく建築物を建てる際に対象となる「建築三大儀式」として、地鎮祭・上棟式・竣工式があります。それぞれ建築の節目に行われる儀式で、そのタイミングや意味合いをご説明します。 地鎮祭(じちんさい)とは 工事が始まる前に、建築する土地を守っている神様へのごあいさつと、工事の安全祈願、家族の繁栄祈願のために行われます。 合わせて近隣へ、これから工事が始まることを伝えるために挨拶回りをする場合もあります。 上棟式(じょうとうしき)とは 上棟とは、屋根の最上部に棟木(むなぎ)と呼ばれる木材を取り付けることで、上棟が無事に終了すると行われるのが「上棟式」です。家の基礎となる骨組みが出来上がったお祝いと、この先の工事の安全祈願をします。今では見かけることも少なくなりましたが「餅まき」が行われるのも、このタイミングです。 上棟は、「棟上げ(むねあげ)」、「建前(たてまえ)」、「建方(たてかた)」とも呼ばれます。家としての立体感が出て、大きさがわかるようになります。 竣工式(しゅんこうしき)とは 工事が終わり、家が無事に完成したことを神さまに感謝するための儀式。工事が終了し、引き渡し前の工事完了点検などが終わり、後は「引き渡し」と「引越し」だけ。という状態になったことを「竣工」と呼びます。竣工式のタイミングは、工事終了後のなるべく早いタイミングで行われます。 大きなビルや施設では、竣工式・テープカット・お披露目会などをセットに開催されることが多くありますが、一般住宅では、竣工式の開催は珍しいことかもしれません。 せっかくだからイベント化!その①家族で参加する「手形式」 地鎮祭・上棟式などでは、家の柱や梁・板など、家が完成すると隠れてしまう部分へ「お守り」としての意味合いも込めて、手形をペタっと付けます。同時に名前や願い事などを書き記すことも。 引き渡し式で、玄関アプローチやお庭の一角などに、コンクリート手形を残す。工事中のタイミングで漆喰壁に手形を残すといったことも可能です。家族はもちろん、一緒に暮らすペットの手形も入れたいですね。 せっかくだからイベント化!その②引き渡し式 占有権を建設会社から施主に移す、いわゆる「家の鍵をもらう日」が引き渡しです。長かった「家づくり」が終わり、「新しい暮らし」が始まる日となります。思い出に残る1日にしたいですね。 リビングや玄関前などでの写真撮影、テープカット、くす玉割りなど、おめでたい雰囲気に包まれます。奥様からご主人への手紙、また逆にご主人から奥様への手紙を書いて、感謝を伝える時間を設けるなど、キュンとするシーンの演出もあるそうですよ。 どんなことがしたいか、要望があれば家づくりの窓口担当者へ伝えておきましょう! やったほうが良いの?やらなくても良いの? どの儀式も必ず行わなければならないという決まりはありません。宗教上の理由や費用の問題などで行わない場合も多々あります。決めるのは建築主。実際に工務店サイドのお話を聞いても「そりゃ行った方が良いよ」という声もあれば、「重要視していないのでどちらでも良い」といった声もあります。 行う場合のメリット ・神様に「きちんと祈祷した」という清々しい気持ちで家づくりが進められる ・一生に一度かもしれない貴重な体験は、家族の思い出になる ・家づくりに携わる関係者と意思疎通が図れる ・礼を尽くした達成感が得られる 行う場合のデメリット ・出費が必要 必ず必要となるのは、神主さんへ渡す初穂料(はつほりょう)または玉串料(たまぐしりょう)と呼ばれるご祈祷のお礼です。 そのほか、神様へのお供え物、棟梁・職人さんへのご祝儀やお弁当、近隣への挨拶で使う手土産など、どの程度の規模でどこまでするのかによって異なってきます。また会社の方針によっては棟梁・職人さんへのご祝儀については「受け取らない」という場合もあります。どういった費用が必要になるのか、工務店の担当者に確認しながら進めましょう。 初穂料についても、2つに割れる偶数より、割り切れない奇数の方が縁起良いのかな?など思い悩むかもしれませんが、それも経験豊富な工務店担当者に聞いてみましょう。たとえば「この辺りでは、昔は3万円が相場だったけれど、今は神主さんがお供えを用意するので4万円が相場ですね」など、聞いてみないとわからないことが聞けるかもしれません。 ・当日に時間を割く必要がある。場合によっては準備にも時間が必要。 絶対にダメと決まっている日はありませんが、大安・先勝・友引といった六曜を参考にして選んだり、逆に建築関係の大凶日「三隣亡(さんりんぼう)」と呼ばれる日は避けたりと、ゲン担ぎのひとつとして決める場合があります。 三隣亡は、その漢字の通り「三軒の隣まで滅ぼす」という言い伝えがあり、地鎮祭や上棟式といった建築儀礼・土木工事・基礎工事・引っ越しなどは避けたほうが良いとされています。 まとめ もし迷っている場合は、やって後悔より、やらない後悔の方が大きく、どれもまた家を建てない限りは二度とできません。費用については、工務店に準備物があるようなら比較的お安くできる可能性があります。また、略式での開催もできるよと言ってもらえる場合があるので、工務店担当者に確認してみましょう。

-

2025/11/06

失敗しない家づくりの第一歩!情報の「整理」と「収集」

家づくりは、人生の中でそう何度も経験することがない貴重なイベント。だからこそ、失敗したくないし、後悔したくない!!そんな転ばぬ先の杖となるのが「情報」です。細かなことでも、知らずに採用しないのと、知ったうえで採用しないのでは、後悔も心の余裕も全く違います。ここでは、どんな情報の整理が必要なのかヒントをお伝えします! 暮らしの「不満」を吐き出す 今の暮らしの中で、不満に思っていること、嫌だなと思っていること挙げてみましょう。 「駐車場2台分の月額利用料がもったいない」 「とにかく荷物が多くて、部屋が散らかっている」 「靴が靴箱に収まりきらない」 「冬のお風呂が寒い」 「今の賃貸はペットと暮らせない」 「玄関までの階段が長くてしんどい」などなど。 たくさん不満が挙がるかもしれませんが、それはチャンス。全ての不満をクリアにして、新しい暮らしをスタートできるチャンスです! 「理想」の暮らしを描く 次は新しい家で、どんな暮らしがしたいか。 「自分の部屋がほしい」 「ゆっくりと読書できるスペースと、たくさんの本を収納できる棚がほしい」 「休みの日はお庭でBBQがしたい」 「愛犬が自由に走り回る姿を見たい」 「夜でもバイクの整備ができると良いな」 「趣味で集めたフィギアを壁一面に飾りたい」 「室内干しできるスペースがほしい」 など、新しい家での理想を住まう家族で出し合いましょう。 家を彩る「素材」「設備」の情報収集 InstagramやPinterestなどのSNSには、実際に家を建てた人や現在家づくりをしている人、建築現場で働いている人の投稿がたくさんあります。「いいな」と思う素材や仕様があれば、細かなこともぜひ保存しておきましょう。 システムキッチンひとつ選ぶとしても、メーカーごとにさまざまなブランド展開をしています。1つのブランドに絞っても、キッチンカウンターの高さ・手元のコンセントの有無・コンロの口数や五徳の色・引き出し収納の数やそのサイズなどなど。。。 壁紙にも、消臭機能があるもの、汚れが染み込まずお手入れがしやすいもの、抗菌・抗ウイルスや調湿など、さまざまな機能を持つものがあり、さらに色や柄はその何百倍も存在します。。。 ひとつひとつ細かく選べますので、事前の知識や情報がないと「さぁ選ぶぞ」というときに、選択肢の多さに圧倒されてしまい、選び疲れてします。 ある程度「こんなのが良いな」という理想を持っている方が、後々プロからも提案してもらいやすく、納得できる住まいに近づきます。 建築会社を探す →雑誌・工務店の検索サイト 家づくりを手掛ける会社は、奈良県内だけ見ても何十社とあります。各社が過去にどんな家を建てているのか、どんなことに気を付けて家づくりをしているのか、雑誌「奈良すまい図鑑シリーズ」や当サイト「奈良すまい図鑑WEB」でチェックしていきましょう。気になった会社があれば、資料請求をしてどんな会社なのか調べましょう。 →総合展示場に行く テレビCMなどでも見ることがある大手ハウスメーカーの家が一堂に会する総合展示場。各社によって建築される家の特徴はさまざま。最新の技術や情報をまとめて見ることができ、「新しい家のことが、なかなか想像できないなー」という段階でも、さまざまな家を見学することで「これはいい」「これは要らない」といった判断材料が増えるきっかけになります。 →無料相談会への参加 どの住宅会社でもだいたい無料で新築・リフォームの相談ができます。気になる会社が見つかれば、アポイントを取って訪問しましょう。そして、どんな暮らしがしたいか、どんな雰囲気が好きか、新しい住まいでの理想の過ごし方などを話してください。それに対して、過去の施工例を見ながら素材や間取りなどの説明してもらえたり、その会社ならではの提案が出たりと、担当者や会社のカラーがわかります。 →構造見学会・完成見学会への参加 「構造見学会」は、工事の途中で開かれるもので、家が完成すると隠れてしまう柱や梁といった構造躯体、壁の中、気密断熱の施工などを見ることができます。 「完成見学会」は、家が完成してから、引っ越しが始まる前に開催されます。実際の家の雰囲気、間取りの工夫、床や壁材の仕様などがわかります。 いずれも建築会社の施工の丁寧さといった細かな仕事ぶり、どんな人が家づくりに携わっているのかなどが見られます。随時行われているわけではないので、貴重な見学会はタイミングが合えばぜひ足を運んでみるべきです。 →モデルハウス見学 各社の敷地内などにあるモデルハウスでは、どんな家づくりをしているのか、雰囲気やこだわりなどを知ることができます。また「どんな人が働いているのか、自分たちの家を作ってくれるのはどんな人たちなのか」という視点でも、見てみましょう。 →OB様宅見学 会社によっては、過去に家を建てた人の家を見学できる場合があります。実際に家づくりをした感想、建てた会社の良いところ・悪いところ、「もっとこうしておけば良かった」など、生の声を聞けるチャンスです。 →住宅相談カウンター「ナラタテ」へ行く 情報が多すぎてまとまりきらない、いろいろ調べすぎた結果「どこに頼んだら良いのかわからない」といった場合にも利用できるのが、当サイト「奈良すまい図鑑WEB」の編集者が運営する住宅相談カウンター「ナラタテ」です。ひとつひとつ情報整理のお手伝いをし、ご相談者さまが求める住まいを手掛けてくれる工務店はどこかを探し出します。 まとめ 職場や友人など戸建に住んでいる人に「今の住まいの不満点」や「次に引っ越すならこうしたい」といった改善部分、「これは導入してよかった」というお気に入りポイントを聞いてみるのも、嘘のないリアルな情報なので参考になるはずです。自分に合った情報収集で、理想の暮らしづくりをスタートしてくださいね。

-

2025/10/30

奈良で快適な暮らしを実現する「断熱の必要性」と「断熱等性能等級」とは

家づくりを考え始めると、「断熱等級」や「断熱性能・UA値」という言葉をよく目にします。そもそも、断熱とは何なのか。断熱の必要性とは?雪国ではない奈良でも断熱って必要??といった疑問を解決していきましょう! 断熱ってなに?どうすれば良いの? 断熱とは、家の中と外の「温度差を少なくすること」です。熱は、温かいところから冷たいところへ移動する性質があります。そのため断熱が不十分だと、夏は冷房をつけても外からあたたかい熱が入り、冬は暖房をつけても熱がすぐに外へ逃げていきます。家の中で心地よく過ごせないことや、光熱費がかさむだけでなく、家の中の温度差によってヒートショックが起きるといった健康リスクも高まります。 熱の移動を少なくするためには、ポイントが次の4つあります。 →断熱材の活用:壁や天井、床下に断熱材を入れる。 冬は壁際や足元が寒い、夏の2階はとにかく暑いといった状況を防ぐためには、断熱材が必要不可欠です。 →窓ガラス+サッシの性能:複層ガラスやLow-Eガラス、樹脂サッシを採用する。 室内の熱の約6〜7割は窓から移動します。以前の家づくりで主流だったアルミサッシは、熱伝導率が非常に高く、部屋の温度に影響を与えてしまいます。窓ガラスの性能を上げ、サッシを樹脂製や木製などに変えることで、熱移動がしにくくなります。 →庇・軒の活用:深い軒や庇を設ける。 屋根の端で外壁から外に出ている部分を「軒・のき」。大きな屋根とは別に、窓の上などに独立して壁についている屋根を「庇・ひさし」と呼びます。深い=長いことで、太陽の強い日差しや雨が室内に入るのを遮ってくれます。 →日射を考慮した設計:日当たりや窓の数・位置などを工夫する。 夏の強い日差しは遮り、冬のあたたかい日差しを取り込むといった、季節ごとに異なる日射を考慮した設計・窓の大きさや数・間取りを工夫することで、過ごしやすさが大きく変わります。 なぜ断熱が必要なのか、そのメリットとは。 奈良市は、夏の最高気温が35〜38℃の猛暑、冬は平均が5〜7℃で、朝晩は氷点下になることもたびたびあります。家の断熱性能を高めることで、さまざまなメリットがあります。 メリット1、一年中快適な室内 夏は室内への熱の侵入を防ぎ、冬は暖かさを保てる。外気温に左右されにくく、トイレや脱衣室などを含めた家中の温度差が少ない。 メリット2、光熱費が安くなる すぐに冷暖房が効き、熱の移動が少ないため、冷暖房効率が上がり、消費エネルギーを節約できる。 メリット3、健康的に暮らせる 室内の温度差によるヒートショックを防げる。窓や壁の結露によるカビを防止し、アレルギー対策になる。 メリット4、家が長持ちする 壁内結露による構造材の腐食や劣化が少ない。 メリット5、売買の利点になる 一定性能以上の住宅を建てる場合は補助金対象だったり、ローン優遇があったりする場合もあります。そして今後もし家を売る際、断熱性能が高ければ家の価値のひとつになるはずです。 断熱等性能等級とは 「家のあたたかさ・涼しさをどの程度キープできるか」を数値化して区分したのが、断熱等性能等級(だんねつとうせいのうとうきゅう)です。「住宅性能表示制度」の評価項目のひとつで、「住宅の品質確保の促進等に関する法律」に基づき定められた「日本住宅性能表示基準」に沿って、第三者機関(近畿地方整備局長の登録を受けた住宅性能評価機関)が評価を行います。 現在の最高等級は「7」、2025年4月からはすべての新築住宅で等級4以上が義務化となっています。等級が大きいほど性能が高く、少ないエネルギーで快適に暮らせて、健康面の安心が高まります。快適さと省エネを両立した家をこれから建てるなら、2030年には最低等級になる等級5以上の断熱性能を目指すことがおすすめです。 断熱等性能等級はどのように決まるのか 住宅内の温熱環境が変化する原因は、「室内から外へ」「外から室内へ」といった2つの熱移動が考えられます。 断熱等性能等級は、その2つの外皮性能(外皮熱性能)基準値で決まります。 室内からの熱の逃げやすさ=外皮平均熱貫流率(UA値・ユーエーち) 室内への熱の入りやすさ=冷房期の平均日射熱取得率(ηAC値・イータエーシーち) どちらも数値が小さいほど、熱移動が少ないことを表します。 よって、断熱等性能等級が高いほど、それぞれの小さな数値が求められます。 奈良県で求められる断熱のレベル 日本は縦に細長く、地域により気候が大きく異なります。そのため、断熱等性能等級が同じ等級でも、建築する地域ごとに求められる外皮性能(UA値とηAC値)の基準値が変わります。 地域区分は、日本の国全体が気候条件で1〜8地域に分けられており、一番寒い北海道は「1」や「2」。温暖な沖縄は「8」。南北に長い奈良県は、北部は比較的温暖、南部は寒さが厳しいため、4つの区分に分かれます。 【地域区分 奈良県】 地域区分 市町村名 3 野迫川村 4 奈良市(旧都祁村に限る)、五條市(旧大塔村に限る)、曽爾村、御杖村、黒滝村、天川村、川上村 5 生駒市、宇陀市、山添村、平群町、吉野町、大淀町、下市町、十津川村、下北山村、上北山村、東吉野村 6 奈良市(旧都祁村を除く)、大和高田市、大和郡山市、天理市、橿原市、桜井市、五條市(旧大塔村を除く)、御所市、香芝市、葛城市、三郷町、斑鳩町、安堵町、川西町、三宅町、田原本町、高取町、明日香村、上牧町、王寺町、広陵町、河合町 ※国土交通省告示第二百六十五号「地域区分新旧表」令和2年7月時点 より抜粋 【断熱等性能等級の基準値 地域区分3~6】 等級 地域区分 3 4 5 6 等級7 UA 0.20 0.23 0.26 0.26 ηAC 3.0 2.8 等級6 UA 0.28 0.34 0.46 0.46 ηAC 3.0 2.8 等級5 UA 0.5 0.6 0.6 0.6 ηAC 3.0 2.8 等級4 UA 0.56 0.75 0.87 0.87 ηAC 3.0 2.8 国土交通省「住宅性能表示制度における省エネ性能に係る上位等級の創設」より抜粋 ※ηAC値は、地域区分5~8の比較的温かい地域のみ設定されている。 例えば、【地域区分 6地域】大和郡山市の場合、UA値は次の数値が基準です。 等級7:0.26 W / ㎡・K以下 等級6:0.46 W / ㎡・K以下 等級5:0.60 W / ㎡・K以下 等級4:0.87 W / ㎡・K以下 つまり、UA値が低い=魔法瓶のように快適な家ということです。 まとめ 現在の家づくりは、高断熱住宅が特別な家ではなく「当たり前」。 2022年の「住宅の品質確保の促進等に関する法律(品確法)」改正より前は、断熱等性能等級4が最高等級でしたが、等級5・6・7が導入されました。2025年4月からはすべての新築住宅で等級4以上が義務化されています。そして断熱性能の重要性はさらに高まり、2030年には等級5が最低等級になる予定です。 熱エネルギーは目に見えませんが、快適さ・健康・家計・環境すべてに影響します。暖かく、涼しく、心地よく長く暮らすために、断熱性能が高い家づくりは重要です。

-

2025/10/23

奈良で注文住宅を建てる費用相場と建てるタイミング【完全ガイド】

奈良で注文住宅を建てる際、まず気になるのは「費用」です。土地の有無や状態、建物の仕様によって価格は大きく変動します。平均的な予算感や費用の内訳を知ることで、無理のない資金計画が可能です。 本記事では、奈良すまい図鑑編集部が運営する住宅相談カウンター「ナラタテ」の情報をもとに、奈良で注文住宅を建てる際の費用相場・内訳・建築期間・年齢層の傾向、さらに住宅性能や資金計画のポイントを詳しく解説します。 これらの情報の一部は住宅相談カウンター「ナラタテ」YouTubeチャンネルでもご覧いただけます。 奈良の注文住宅・費用相場 奈良で注文住宅を建てる場合、土地の取得費と建物の建築費を合わせた総予算として、おおよそ5,000万円前後を見込むケースが一般的といわれています。 ・郊外エリアの場合 →土地1000万円前後+建物にしっかり費用をかける傾向 キッチンや浴室など設備のグレードを上げる 断熱性能・耐震性能を高め、快適性を重視 広い敷地で平屋や庭付き住宅も選択可能 ・駅近・人気エリア →土地2500万円前後 コンパクトな住宅を選ぶことで、全体の予算バランスを調整 通勤利便性や学区を優先する 実際には「土地1000万円台+建物3000万円台」の組み合わせが最も多く、土地と建物のバランスを取りながら総額5000万円前後で収めるケースが多いのが特徴です。 奈良の注文住宅|費用の内訳 注文住宅の費用は、大きく建物費・付帯工事費・諸経費の3つに分けられます。一般的な割合は次の通りです。 ・建物費:約70% 家そのものを建てるための費用です。 基礎工事 構造体(柱・梁・床など) 屋根・外壁 内装(壁・床・天井) 住宅設備(キッチン・浴室・トイレなど) ・付帯工事費:約20% 家の外まわりや屋外給排水工事などに関わる費用です。 駐車スペース 門やフェンス 庭や植栽 など ・諸経費:約10% 家を建てるために必要なさまざまな費用です。 設計料 登記費用 ローン手数料 地鎮祭や各種手続き 引っ越し費用 など ※外構にこだわる場合や高性能住宅、ZEH仕様を選ぶ場合は割合が変動します。 ※建物費を少し抑えて外構や設備に配分するケースもあります。 家が建つまでの期間とスケジュール感 奈良で注文住宅を建てる場合、完成まで1年〜1年半ほどかかるのが一般的です。 土地探し:3〜6か月 設計・打ち合わせ:3〜4か月 着工〜完成:4〜6か月 土地を先に持っている場合は期間を短縮できますが、希望の土地を一から探す場合は1年以上かかることもあります。学区やエリアを優先するのか、広さや価格を優先するのかを事前に整理しておくとスムーズです。また、地盤調査や造成が必要な土地もあるため、施工まで余裕をもって準備することが重要です。 奈良で家を建てる年齢層とタイミング 一般的な傾向として、奈良では30代後半〜40代前半で家づくりを始める人が最も多いそうです。子育てや通勤の環境が安定したタイミングで建てる方が多く、将来を見据えた間取りづくりが重視されます。 ・20代後半で早めに家を建てる層も増加 ローンを長期にして月々の負担を抑える 早く建てて長く住むスタイルが支持される ・スケジュール目安 春〜秋に着工、翌年春入居が定番 子どもの入学や進級、新学期に合わせて完成時期を調整 奈良での家づくりの特徴とポイント 奈良県は大阪・京都へのアクセスが良く、通勤圏内でありながら土地価格が比較的抑えられている地域が多いのが特徴です。 広めの敷地で平屋や庭付き、複数台の駐車場を確保できる住宅を建てやすい 高断熱・高気密住宅や耐震等級3相当の構造を選ぶ施主が増加 性能面にこだわることで長く安心して暮らせる家づくりが可能 さらに、奈良では周辺環境や自然景観を重視して設計する施主も多く、庭や外構のデザインにこだわる傾向があります。 収納計画や家事動線に配慮した住宅が増えており、将来のリフォームや増築を見据えた設計も人気です。増築を想定した設計とは、家族構成や暮らしの変化に合わせて、後から部屋や空間を追加しやすく計画された家のことです。さらに、エネルギー効率の高い住宅を選ぶことで、光熱費の削減と環境負荷の軽減も同時に実現できます。 奈良で注文住宅を建てるときの資金計画ポイント 事前に自己資金とローンのバランスを確認 住宅ローン控除やZEH支援制度など、補助金や減税制度を活用 設備や仕様に優先順位をつけ、無理のない予算配分を検討 将来の維持費(修繕費や光熱費)も考慮して総予算を設定 さらに、住宅ローン審査や諸費用の確認を早めに行うことで、着工スケジュールも安心して計画できます。必要に応じてファイナンシャルプランナーに相談するのもおすすめです。 まとめ:奈良の注文住宅費用は「土地1000万台+建物3000万台」が主流 奈良の注文住宅は総額5000万円前後が目安 費用配分は「建物70%・付帯工事20%・諸経費10%」が平均 土地1000万円台+建物3000万円台が最も多いパターン 「家づくりはお金をかける場所を明確にすることが大切」です! 無理のない資金計画を立て、自分たちのライフスタイルに合った家づくりを目指しましょう。快適で安心できる住まいを実現するために、土地探しや仕様決めは余裕をもって進めることが重要です。また、家づくりの流れや費用感を理解することは、理想のマイホームを実現する第一歩です。

-

2025/10/16

子育て中の家づくりと子どもの学習スペース

これまで多くの住まいに触れてきましたが、私自身も中学生の子供を育てる親です。テスト前になると「勉強しなさい!」と声をかけてもなかなか机に向かわず、ついイライラしてしまうことがあります。そこで思い至ったのは、子供が集中できるかどうかは「家のつくり」にも大きく影響するのではないかという点でした。 リビングと子ども部屋をつなぐ、中間の学習スペース 教育の現場でも「リビング学習」の効果が注目されています。親の目が届きやすく、安心感のある環境で勉強することで、小学生のうちは特に習慣づけがしやすいと言われています。ただし中学生になると、テスト勉強や長時間学習が必要になり、リビングは生活音や家族の出入りが多いため集中が途切れやすくなります。そこで有効なのが、リビングと子供部屋をつなぐ「中間の学習スペース」です。間取りの工夫としては以下のような例が考えられます。 ■リビング横に造作カウンターを配置した「スタディーコーナー」 ■階段下や廊下の突き当たりを活用したオープン書斎風スペース ■スライド扉で仕切れる小部屋をリビング続きに設ける このように「半個室」で親の気配を感じつつ集中できる空間があると、子供はリビング学習から個室学習へ移行する際の段差を緩やかに乗り越えられます。 造作家具のメリットと注意点 既製品の学習机も便利ですが、家づくりの段階で造作家具を計画すると一層住まいにフィットします。 ■寸法:幅1200mm前後、奥行き500〜600mmが中高生の勉強には十分。ノートPCや参考書を広げても余裕があります。 ■素材:メラミン化粧板は耐久性が高く汚れにも強い。無垢材は温かみがあり、手触りの良さから集中しやすい環境を演出します。 ■収納:上部に可動棚、足元にワゴン収納を造作すると、教科書やプリントが溢れず整理整頓しやすい。 造作の最大の利点は「成長やライフステージに合わせて使い方を変えられる」ことです。子供が巣立った後はワークスペースや家事コーナーに転用できます。 勉強に疲れないための空間設計 親も子も疲れないためには、断熱・遮音・照明の工夫が欠かせません。 ■断熱性能:断熱性が低い部屋では夏は暑く冬は寒い。冷暖房効率が悪いと長時間学習に向きません。高性能断熱材や樹脂サッシを用いて快適な温熱環境を確保しましょう。 ■遮音性能:隣接するテレビの音や外部の騒音が学習を妨げます。間仕切り壁に吸音材を入れる、二重窓にするなどで効果があります。 ■照明計画:リビングの電球色や温白色照明はくつろぎに適していますが、学習には昼白色がおすすめ。机上にタスクライトを設け、影が出にくい配置にすると目の疲れが減ります。 収納と動線の工夫で親の負担を軽減 「勉強道具がリビングに散乱してイライラする」という声はよく聞きます。そこで、家づくりでは収納を学習動線上に組み込むことが大切です。 ■リビング横に「学校セット収納」を造作し、ランドセルや教材をまとめて置けるようにする。 ■可動棚や壁面収納を設け、プリント類を教科ごとに整理。 このように家の機能を整えることで、親が「片付けて!」と何度も言う必要が減り、精神的な疲労も軽減されます。 将来を見据えた子供部屋の使い方 子供が成長すると、最終的には子供部屋が学習や生活の拠点になります。その際に重要なのは「可変性」です。 ■中学生までは寝るだけの部屋+リビング学習で十分。 ■高校生になると受験勉強のため個室の集中空間が必要。 ■卒業後は書斎や趣味部屋、ゲストルームへ転用できるよう計画する。 などなど。 例えば、子どもがまだ小さいうちに家を建てる場合でも、成長を見据えて子供部屋にデスクを置けるだけの壁面を確保したり、造作カウンターを設けたり、将来の学習やオンライン環境に対応できるよう電源コンセントやLAN配線を複数準備しておくと、後々の快適さに直結します。 まとめ 「勉強しない子供にイライラして疲れる」――これは親として誰もが直面する悩みです。しかし家づくりの工夫によって、子供が学びやすく、親が疲れにくい環境を整えることは十分可能です。 リビング学習から子供部屋学習へとスムーズに移行できる中間のスタディースペース、整理整頓を助ける造作収納、快適な学習環境を支える断熱・遮音・照明計画。これらはすべて、親子の暮らしを支える「住宅の力」です。 私自身、子育てをしている親の一人として、このような環境づくりの重要性を日々実感しています。住まいは単なる暮らしの器ではなく、子育てを支えてくれる大切なパートナーです。だからこそ、日々の生活で無理や疲れをため込まないための家づくりを、これからも真剣に考えていきたいと思います。 ライター:内藤 美由紀

-

2025/09/25

60代からの住まい ~シーン別家づくりのヒント~

ずっと頑張ってきた仕事も子育ても落ち着いた年代だからこそ、これからの生活をもっと快適に これからをもっと自分らしく。今の暮らしやこの先の人生に合わせて、生活の中心となる「住まい」を整えることは、心と体のゆとりを生み出す第一歩です。安心して健康に暮らしていくために、リフォームを考えてみませんか。 新しい住まいでかなえる“理想の暮らし” ・段差の解消で安心な毎日 玄関や廊下、浴室など家の中の段差をなくすことで、つまずきや転倒のリスクを減らし、毎日の移動がスムーズに。安心して暮らせる住まいになります。 ・収納や動線の見直しで快適に 物の出し入れがラクになるよう、収納の高さや配置を工夫。よく使う物は腰から目線の高さに置くことで、探し物や家事の負担を軽減できます。 ・趣味やペットと過ごす空間へ 使わなくなった子ども部屋などを趣味を楽しむための部屋やペットの居場所としてリデザイン。日々の楽しみが増え、心のゆとりにもつながります。 ・見やすく快適な照明計画 年齢とともに暗く感じやすくなる室内。手元や足元に補助灯を追加し、「明るく・見やすく・まぶしくない」光で暮らしを快適に。光のムラを減らして安全性も向上させましょう。 後悔しないために知っておきたい!住まいづくりの重要ポイント ・訪問業者には注意 突然「無料で点検します」などと訪れる業者には警戒が必要。不安をあおって契約を迫るケースも。すぐに契約せず、信頼できる業者なのかを調べ、複数社から見積もりをとるのが安心。 ・優先順位を明確に 家全体を一度にリフォームする必要はない。まずは転倒防止や断熱など、安全性や快適性に関わる部分から始めるのがおすすめ。 ・将来を見据えた計画を 今は元気でも、将来の体力やライフスタイルの変化を考慮しておくと安心。バリアフリーや段差解消などの工夫を。 ・補助金制度を活用 高齢者向けの住宅改修には、自治体によって補助金や助成制度がある。事前に情報収集して賢く活用を。 シニア世代の住まいづくりポイント ・扉は、軽い力で開け閉めでき、体への負担が少ない引き戸に変更。さらに上吊り引き戸なら、床にレールがないため、ほこりが溜まる心配がないので掃除がしやすく、つまずくこともので安全性も高い。 ・外から見えにくい窓には面格子を付けることで、防犯対策に。 ・玄関には腰を掛けて靴の脱ぎ履きができるベンチがあると便利。 ・廊下やトイレなど、車いすでも移動できる幅を確保できると安心。 ・滑りやすいお風呂の出入り口、浴槽付近には、手すりがあると安心。 ・IHコンロなら、火の消し忘れによる事故のリスクを減らすことができる。 快適&安心!これからの住まいで手に入る最新パフォーマンス ・断熱・遮熱で室温を快適に 窓や壁の断熱性能を高めることで、冬は冷えすぎず、夏は暑くなりすぎない快適な室内環境に。ヒートショックや熱中症のリスクも減らせる。 ・耐震補強で“もしも”に備える 大きな地震に備えて、今のうちに耐震診断と補強を。見た目は変えずに安全性を高める工事も可能で、家そのものを守る安心感に。 ・音とにおいの工夫でストレス軽減 気密性の高い住宅では、においがこもりがち。換気や吸音材の工夫で、室内環境を快適に保ち、心身へのストレスも軽減できる。 ・省エネ性能で光熱費を抑える 高効率な設備機器やLED照明、省エネ基準に適合した断熱材の導入で、エネルギーのムダを削減。毎月の光熱費も抑えられる。 ・耐久性の高い素材で長く安心 床や外壁、水まわりなどには、汚れや傷に強い高耐久素材を選択。劣化しにくく、将来のメンテナンス負担も軽減できる。 まとめ バリアフリーは、高齢者や障がい者のために「障壁を取り除く」工夫。ユニバーサルデザインは、年齢や体力に関係なく「誰にとっても使いやすい」工夫。どちらも積極的に取り入れて、これからの住まいをより快適にしましょう。

-

2025/09/19

ペットと暮らす快適な住まい ~シーン別家づくりのヒント~

人も犬猫ちゃんも毎日楽しくのびのびと暮らせる、唯一無二の住まいを手に入れる ペットは家族の一員。だからこそ「ペットと暮らす家」を考えることは、人とペットの双方にとって大切です。人には快適でも、ペットにとっては滑りやすかったり、においが残りやすかったりと、思わぬ負担や危険になることも。 新しい住まいでかなえる“理想の暮らし” ・においやお手入れのしやすさにも配慮 消臭機能付きのクロスや、汚れが染み込みにくい壁材を使えば、におい対策も簡単。毎日の掃除がぐっと楽になる。 ・鳴き声や足音への対策も 防音性のある内装材や建具を選べば、近隣への配慮もしやすく、音に敏感なペット自身も落ち着ける空間になる。 ・室内の温度・湿度を管理 断熱や換気性能を向上させることで、ペットにとっても快適な温度・湿度を保ちやすく、体調管理に役立つ。 ・安全性の向上でケガや事故を防ぐ 猫ちゃん用ステップなどは無理のない位置に設置して、事故やケガを防止。外が見える窓辺に居場所を確保するほか、安心して自由に動き回れる環境にしよう。 後悔しないために知っておきたい!住まいづくりの重要ポイント ・住まいづくりのプロからもアイデアをもらう 工事の依頼先には、ペットと暮らすことを必ず伝えましょう。数々のお家を見てきたプロだからこそ、住まいの特徴に合わせた良いアイデアをもらえるかも。 ・優先順位を明確に 一度にすべてを変える必要はない。まずは滑りにくい床材や段差の解消、ペットの安全な動線づくりなど、日々の安心と快適さに直結する部分から始めるのがおすすめ。 ・住まいの素材選びにもひと工夫 床はキズや汚れに強い素材を選び、壁も消臭・防汚機能のあるクロスにするなど、ペットとの暮らしに合った建材で、清潔さと快適さを両立。 ・温度管理で快適な空間を ペットは人よりも暑さ・寒さに敏感。断熱性を高めたり、空調の効率を意識した設計を取り入れたりしながら、一年中快適に過ごせる環境を整えましょう。 人もペットも快適に暮らすための家づくりポイント ・人とペットの動線が交差しないようにトイレや食事スペースの配置を工夫。段差はスロープに変えることで、転倒や関節への負担も軽減できる。 ・床には滑りにくく、クッション性のあるフローリングやシート材を選ぶことで、足腰への負担を軽減。安心して歩ける環境に。耐水・防臭・耐傷だとさらによし。壁や天井は、消臭・抗菌・調湿・吸音機能で快適な空間を維持。 ・玄関の近くに足洗い場や室内用ペット洗面台を設置すれば、汚れをすぐに落とせて清潔を保てる。 ・くぐり戸つきドアなら、ドアを開けずに冷暖房を効かせながら自由に行き来できて便利。 ・階段も滑りにくい素材で安全性を確保。勾配の角度をゆるやかにしたり、段の広さにゆとりをもたせたりすることで、ペットが上り下りしやすくなります。自由に動ける室内なら、運動不足解消やストレス軽減にもなる。 ・階段下やリビングの一角などに、ペットが落ち着ける小さな居場所を確保。囲われた空間は安心感があり、留守番時もストレスを感じにくくなる。 ・コンセントはなるべく高い位置に設置。家電のコードを噛んで感電してしまわないよう、ペットの届かない場所が理想。人もコンセントを使う度に屈まなくて良いので、使いやすくなる。 快適&安心!これからの住まいで手に入る最新パフォーマンス ・誤飲・いたずら防止の収納工夫 掃除用洗剤やペットフードなどは扉付き収納に入れて安全対策を。ペットが開けられないロック付きの引き出しも安心。 ・安心して過ごせる見守り設備を 留守中も安心できるよう、見守りカメラの導入を。いつでもスマホから室内の様子を確認できて、体調の異変にも早めに気付ける。 ・スマート家電の導入 外出先からエアコンの操作ができれば、こまやかな温度管理ができる。自動給餌器は、急に帰りが遅くなったときにも便利。 まとめ ペットと心地よく暮らすには、小さな工夫の積み重ねが大切です。毛の生え変わりがあるペットの場合だと、家具を購入する際も床に直置きできるものか、足の長い家具を買うことで日々の掃除もしやすく清潔な室内を保てます。それぞれの特性に合わせた工夫を取り入れて、人にもペットにもやさしい家づくりをしましょう。

-

2025/08/22

奈良県の工務店に依頼する3つのメリットと会社選びで失敗しないコツ【新築注文住宅・リフォーム共通】

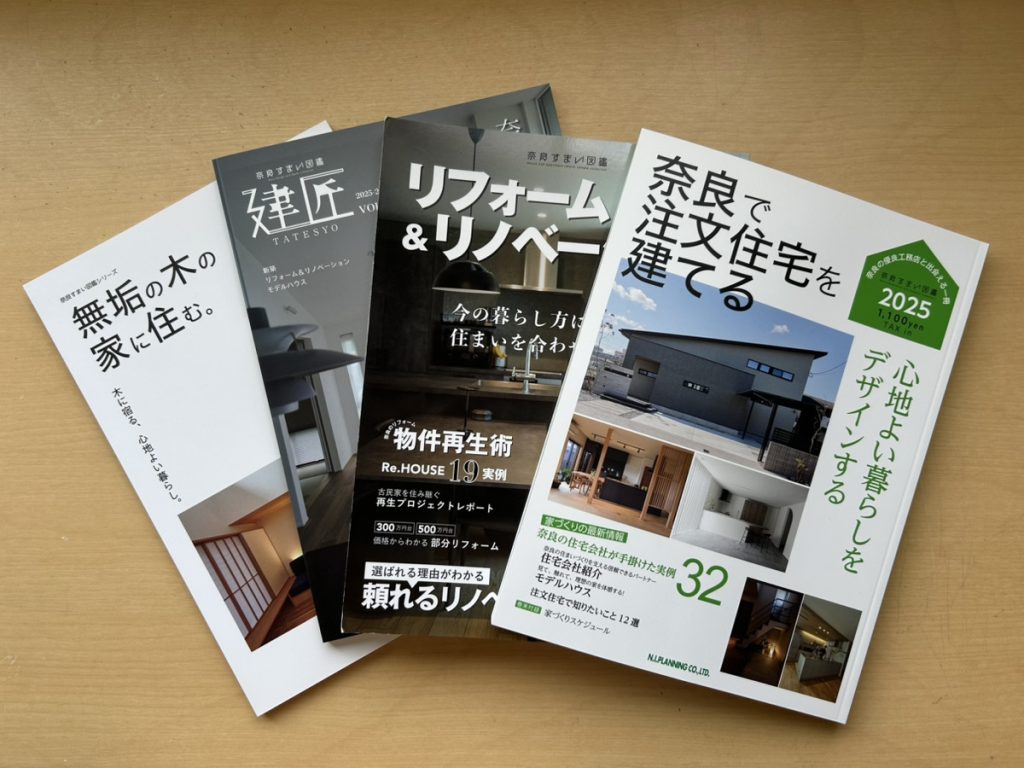

当サイト「奈良すまい図鑑WEB」では、奈良の地元に密着し、誠実にお仕事をされている工務店をご紹介しています。また、現在編集部では、年に4回、奈良の工務店情報や工務店が建てた家を紹介する雑誌「奈良すまい図鑑」を発行しています。今回は、そんな編集部だからこそわかる、「工務店の選び方」「工務店の違いについて」「会社選びで失敗しないための工務店を選ぶコツ」などをお伝えします! 新築注文住宅・リフォームを奈良県の工務店に依頼する3つのメリットは、【1】理想を現実にしてくれる自由度の高さ、【2】地元の会社ならではのフットワークの軽さ、【3】大手ハウスメーカーとは数百万~数千万円安い場合があるといったことが挙げられます。 メリット1、理想を現実にしてくれる自由度の高さ 注文住宅やリフォームなど、お施主様の理想を実現するため、決まった工法や設備メーカーの指定が無い場合がほとんどです。理想や希望と予算のバランスを取りながら、全体を組み上げていかれます。また工事が進んでいる途中でも、コンセント位置の変更や、造作家具の依頼など、すぐに対応してくれる柔軟さも工務店ならでは。 メリット2、地元の会社ならではのフットワークの軽さ 地元で仕事をされている会社だけあり、地域独特の市街化調整区域などの景観法はもちろん、地域のこまかな情報を熟知されているので、とても心強い存在です。そして、家を建てた後のメンテナンスや、ちょっとした住まいの不便をすぐに相談・解決できるのも地元の会社ならではです。 メリット3、大手ハウスメーカーとは数百万~数千万円安い場合がある 地域に密着している工務店では、テレビCMなどの大規模な広告宣伝費、毎年新卒を獲得するためのリクルート費、総合展示場への出展費といった予算を必要としない会社が多いため、消費者還元につなげやすいのです。 失敗しない!会社選びのコツ:工務店の違いを知る ・会社ごとの特長 各社により、得意な工法、テイストがあります。自然素材を用いた家づくりを掲げていたり、ホテルのような雰囲気のお家が得意だったりと会社のカラーはさまざま。とはいえ、どの会社も本当に柔軟で、「どんな家でも、かなえます」というスタイル。その臨機応変に対応できるスタンスが工務店の魅力の一つです。 ・どんなスタッフがいるか 奈良県内にある「工務店」という言葉が商号に入る会社でも、人員体制はさまざま。 最初の打ち合わせ・設計・工事まで、同じ担当者が全て担っている2~3名の会社もあれば、 窓口担当者・設計者・工務担当者、それぞれ分かれており、従業員も数十人いる会社もあります。 前者の場合は、即断即決してもらえる場合が多く、話もスムーズ。 後者の場合は、誰か1人が急な休みの場合でも、代わりに話を聞いてもらえるので、安心できます。 工務店の決め手とは ・理想の家のテイストを得意としているか 無垢の木の床と漆喰壁など自然素材をふんだんにつかった家。吹き抜けと大きな窓がある大空間リビング。ホテルのような玄関ロビーなどなど、自分たち家族がどんな家に住みたいのか、どんな暮らしがしたいのか、それを効率的にかなえてくれるかどうか。各社のWEBサイトやSNSで過去の施工例を確認したり、開催しているイベントに足を運んだりして、会社のことを調べましょう。 ・どんな人と出会えるか 注文住宅の家づくりは自由度が高い分、本当にたくさん決めることがあります。壁は漆喰にするのか、珪藻土にするのか、壁紙にするのか。ドアや取手の色や形、洗面やキッチンはどれくらいの高さが使いやすいのかなどなど。だからこそ、自分たちの生活スタイルや好みを分かってくれる担当者に出会えるかどうかが重要です。話しやすさ、連絡のしやすさ、提案力、安心感など、各社の窓口となる人との相性の見極めましょう。 工務店選びに困ったら、希望に合う会社がわかる無料相談所「ナラタテ」 家づくりを始めるときや工務店選びに困ったときは、住宅会社相談カウンター「ナラタテ」をご利用ください。奈良の住宅雑誌に携わっている編集部だからこそわかること、知っていることをお伝えするために運営しています。希望される家づくりをかなえてくれる工務店のご紹介のほか、工務店の選び方、建売住宅×注文住宅どちらが良いのか、ハウスメーカーと工務店の違い、思い描いている家づくりができる住宅会社はどこなのかといった疑問も解決できます。土地探し・資金計画・家づくりの段取りを整理し、工務店を決める前に気軽にお越しいただける、地域密着の家づくり相談カウンターです。 ナラタテ奈良店:奈良県奈良市三条大路1-7-12 ナラタテ生駒店:奈良県生駒市小明町446-1 ナラタテ押熊店:奈良県奈良市山陵町1459-3 ナラタテ3店舗共通 営業時間9:00~18:00(時間外もご相談ください) フリーダイヤル 0120-879-912 駐車場あり、お子様連れOK、完全予約制 https://nara-tate.jp/ まとめ 注文住宅なら家ができるまで半年~1年、リフォームでも最短1日~数か月といった時間が必要になります。毎日の暮らしをいかに快適にできるか、理想の住まいを実現できるか。自分たちの暮らし方や好みを理解して、住まいに反映してくれる工務店選びはとても重要です。焦らずじっくり、時間をかけて、足を運んで、最高の1社と出会えますように!